首页 > 最新动态 > 院内要闻 >

607

+1

天地位焉万物育焉

607

+1

天地位焉万物育焉

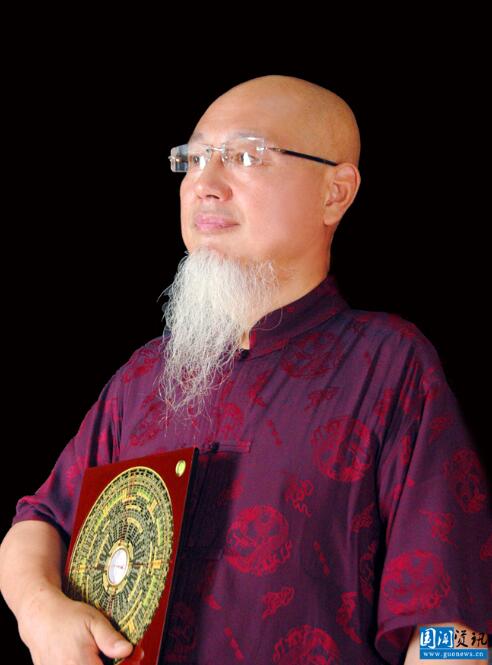

南通春草堂的晨光里,李怡江正伏案校勘《易学与建筑环境学》的修订稿。案头左侧摊开着外祖父传下的《黄帝内经》抄本,红笔圈注的 “五行调和” 与右侧现代建筑图纸上的 “采光分析” 相映成趣。这位祖籍山东蓬莱的老子后裔,指尖划过的不仅是古籍与图纸,更是他深耕三十余年的 “医易同源、天人共构” 之路 —— 从 7 岁钻进山林考察墓穴的孩童,到如今的中和堂易经研究院副院长、中华亚洲商学院博士生导师,他始终在传统智慧与现代社会间搭建桥梁。

李怡江的学术根基,藏在家族传承的双重密码里。作为道家创始人老子的后裔,家中堂屋悬挂的 “人法地,地法天” 匾额,是他自幼听熟的家训。祖父常指着庭院中 “坐北朝南” 的老槐树,讲《道德经》的自然观如何融入民居建造,这让他早早领悟到 “风水不是玄学,是顺应规律的智慧”。而外祖父的中医诊室,则为他打开了另一扇门:药柜上的 “君臣佐使” 与《伤寒杂病论》中的 “辨证施治”,让他读懂 “气脉贯通” 与 “阴阳平衡” 的共通逻辑。

7 岁那年,他瞒着家人钻进后山,对着古墓的朝向、地形画草图,“那时不懂术语,只觉得山形水流像外祖父诊脉的纹路,藏着规律”。这份天赋随着成长愈发清晰:他通读《易经》《葬经》等典籍,在《青囊奥语》的 “气乘风则散” 与中医 “气血不畅则病” 的对照中,逐渐勾勒出 “医易同源” 的雏形。后来拜师长白山玉虚门禅师与净明宗大师,更让他在道医法术、科仪典籍中完善体系,最终形成 “以易理明规律,以医道解症结” 的独特路径。

“文化的生命力,在于能解决当下的问题。” 这是李怡江常说的话。在风水堪舆领域,他打破 “重玄学轻科学” 的误区,将传统理论与现代环境学结合得恰到好处。某商业项目选址时,投资方因 “地块形状不规则” 争执不下,他带着团队勘测三天:既用 “藏风聚气” 理论分析地势走向,又用日照仪测算全年采光时长,最终选定的位置避开了冬季寒风聚集区,且临街动线符合客流规律,开业后月营业额较预期提升 40%。

道医实践中,他的 “五行调理法” 更显特色。一位受慢性肩颈疼痛困扰的患者,西医理疗效果甚微,李怡江诊断为 “木旺克土,气血瘀滞”—— 既用艾灸疏通膀胱经(对应 “土行”),又按 “肝木疏泄” 原理调整其卧室靠窗的布局(避免 “强风耗气”),还建议每日按压太冲穴。三个月后患者症状缓解,感慨 “原来调理身体,也是调理人与环境的关系”。而在八字命理咨询中,他从不做 “吉凶定论”,而是结合五行旺衰为创业者分析 “适合攻坚的流年”,为家长解读孩子 “偏才旺宜重实操培养”,让术数回归 “趋势指引” 的本质。

“传承不是守旧,是让传统会‘说话’。” 李怡江的传播之路,始终围绕 “通俗化、规范化” 展开。2015 年,他随中国易学联盟访问美国讲学,用 “建筑采光与中医‘阳气’的关联” 解释风水,用商业选址案例拆解 “天人共构”,让西方学者听懂 “中国传统智慧不是神秘主义,是生活哲学”,最终获评 “中美易学文化交流大使”。

在国内,他的脚步更扎实:作为南京第二届中华周易国学论坛执行主席,他推动设立 “易学与现代建筑” 分论坛,吸引 200 余位建筑师参与讨论;参与编撰的《易学与建筑环境学》,被人保部定为行业资格考试指定教材,书中 “厨房忌对卧室(水火相冲)” 的传统禁忌,被转化为 “油烟污染与睡眠质量的关联分析”,让专业知识有了科学表达。如今在抖音 “春草堂国学” 账号上,他用 “为什么大门忌对电梯”“阳台种什么植物利健康” 等短视频科普,单条最高播放量超 500 万,评论区里 “终于听懂风水不是迷信” 的留言占满屏幕。

李怡江的案头,始终摆着两本常读的书:一本是翻烂的《道德经》,扉页写着 “守正”;另一本是自己的《易道与现代生活》手稿,标注着 “创新”。作为国际周易研究院副院长、中华易学专家认证委员会副会长,他推动制定《易学服务行业规范》,明确 “不承诺改运、不夸大功效” 的底线,抵制商业化炒作。而在如东道教协会的公益讲座上,他会教老人 “按五行选养生茶”,给宝妈讲 “儿童房布局的安全与风水兼顾法”,让传统智慧融入柴米油盐。

去年获得 “首席国学导师” 称号时,他在领奖台上说:“老子后裔的身份,不是光环,是责任 —— 要让祖先的智慧,帮现代人活得更通透。” 如今,50 多岁的他仍常带弟子实地勘测,在山林间讲 “龙脉与地质的关系”,在写字楼里析 “动线与效率的关联”。春草堂的灯光下,他还在续写《医易同源实践录》,那些浸着墨香的文字,正像他三十余年的践行之路:守得住经典根脉,接得上时代地气。