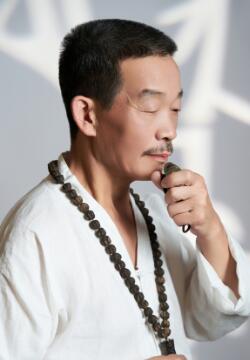

国学,作为中华民族数千年文明的精神根基,承载着深邃的哲学智慧与文化密码。然而在当代复兴浪潮中,部分领域出现解读失真、玄学夸大、门户对立等乱象,让国学传承偏离正轨。在此背景下,龙门金山派第23代俗家弟子、潘清仁老师,以“正本清源”为己任,深耕典籍、立足实证,在易学研究与国学传播中坚守经典本真,厘清认知误区,为国学文化的健康传承注入了理性与务实的力量。立根原典:

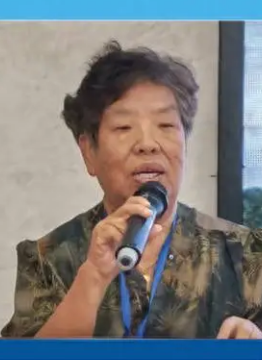

国学,承载着中华民族数千年的精神密码,是流淌在民族血脉中的文化基因。在当代国学复兴的征程中,有无数人为守护这份文脉倾尽心力,九戒院长便是其中坚定不移的践行者。多年来,他始终怀揣“让国学活起来、传下去”的初心,以院为基、以教为桥、以行践诺,在国学传承的道路上深耕不辍,用实际行动书写着一名文化传承者的使命与担当。立心铸魂:以敬畏之心,锚定传承方向“国学不是尘封的

一、先看财星虚实八字中,如果财星只在天干上显出来,地支没根。这种财就是虚财。就像没根的浮萍,飘来飘去存不住,级别最低,只能挣点辛苦钱。仅仅是看起来有钱。如果地支里有财星的根基,就等于是有实财了,实实在在的财,比虚财的等级高很多。二、看正财与偏财八字中,财的大小还得看正财与偏财,一般正财是稳当钱,比如上班工资、做踏实生意的收入;偏财就带点“意外”,像投资收益、

我有个朋友,前段时间家里怪事不断:眼看要成的合作黄了,家人没事老喊累,睡觉也不踏实。体检没问题,找人看也说不出个所以然。后来一位懂行的长辈来家里,路过那间空了很久的客房,停下说:“哎呀,你们这张床,空得太久了,味儿都不对了。”就这么一句话,让我朋友恍然大悟。今天咱就来聊聊这事儿——家里那张长期没人睡的“空床”。01床,不只是件家具咱中国人对床看得很重。你看以

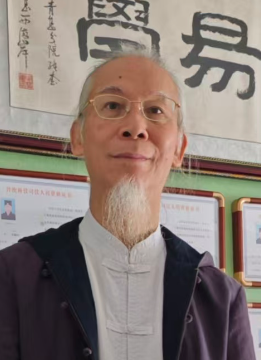

国学,是中华民族数千年文明的智慧结晶,是流淌在民族血脉中的精神基因。在当代国学复兴的浪潮中,有无数默默耕耘的守护者与传承者,胡家荣老师便是其中极具代表性的一位。数十年来,他以赤诚之心深耕国学沃土,以笃行之力搭建传承桥梁,在典籍阐释、普及推广、人才培育等诸多方面倾注心血,为国学文化的当代传承与发展作出了卓越贡献。深耕典籍:破译经典密码,筑牢传承根基国学经典浩如

什么是悬针煞?悬针煞是风水里的经典形煞,核心定义是:住宅大门正前方有笔直细长的物体正对大门,形似眼前竖立一根碍眼刺针,故而得名。1.常见形态(需满足“正对大门+笔直细长”)典型物体:避雷针、电线杆、细长直挺的大树、路灯杆等;特殊情况:若正对的是灯杆,会叠加“光煞”,属于雪上加霜的情况。2.易混淆:与壁刀煞的区别若大门前正对的是邻房墙角(而非笔直细长物体),不